-

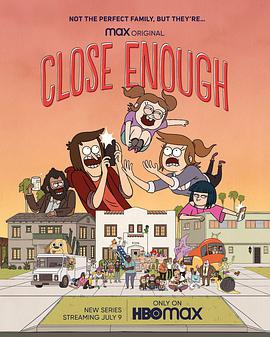

еӨҮжіЁпјҡе®Ңз»“

зұ»еһӢпјҡArray

дё»жј”пјҡJВ·GВ·жҳҶеЎ”,еҠ еёғйҮҢеҹғе°”В·жІғе°”д»Җ,жқ°жЈ®В·жӣјжҘҡе…Ӣж–Ҝ,иҙөзҫҺеӯҗВ·ж јдјҰ,жқ°иҘҝеҚЎВ·иҝӘиҘҝеҸҜ,и©№е§Ҷж–ҜВ·йҳҝеӨҡзұіе®ү,дё№еҰ®еҹғжӢүВ·еёғйІҒе…Ӣж–Ҝ,зәҰзҝ°В·еҺ„е°”еҲ©,马дҝ®В·й»ҳз‘ҹ,зҪ—жқ°В·е…ӢиҺұж јВ·еҸІеҜҶж–Ҝ,е°ӨйҮ‘·科еҫ·зҪ—,еЎһжҖқВ·иҺ«йҮҢж–Ҝ,дёӯжқ‘иӢҸиҘҝ,Erica Lindbeck,еЁҒе»үВ·иөӣиҺұиҖ¶,Fred Stoller,йҮҢеҘҮВ·зҙўиҺ«,е®үеҫ·зғҲВ·ж–ҜиҗЁжӢүзҰҸ,еҲҮйҮҢВ·еҘҘзү№иҺұ,жқ°еӨ«В·иҙқеҶ…зү№,ж ји•ҫВ·еҫ·дёҪж–ҜеӢ’,еј—йӣ·еҫ·В·еЎ”зү№иҘҝеҘҘ,и©№е§Ҷж–ҜВ·д№Ңе°”зҸӯе°јдәҡе…Ӣ,马зү№В·иҙқз‘ҹ,еӨ§еҚ«В·еј—еҲ©,е…ӢйҮҢж–ҜВ·её•еҶ…е°”,дёҪдәҡВ·еҫ·жӢүеҲ©дәҡ,з‘һз§ӢВ·еҫ·жӢүеҪ»,ж–ҜеҮҜеӢ’В·еҗүжЎ‘еӨҡ,马е…Ӣж–ҜВ·иҝҲзү№е°”жӣј,жқ°иҘҝеҚЎВ·еңЈе…ӢиҺұе°”,

еҜјжј”пјҡJ.G. Quinte,еҚЎе°”ж–ҮВ·зҺӢ,Sean Szeles

ең°еҢәпјҡзҫҺеӣҪ

е№ҙд»Јпјҡ2020

з®Җд»Ӣпјҡи®Іиҝ°жҙӣжқүзҹ¶дёҖеҜ№е№ҙиҪ»еӨ«еҰҮе’Ң5еІҒеҘіе„ҝпјҢд»ҘеҸҠдёӨдҪҚзҰ»е©ҡе®ӨеҸӢзҡ„ж•…дәӢгҖӮ